|

全国中央駅めぐり・その12 (JR東日本東北本線) −木のぬくもりに囲まれる住民の住民による住民のための中央駅− 全国にある中央駅を調べた時、一番意外だったのがこの紫波中央駅でした。「中央駅」というのは、大都市近郊のニュータウンにできた新駅に多いネーミング。なのに、岩手県、それも東北本線という大昔からある路線上にある中央駅。そして、ちょっと調べてみると、JR東日本のホームページでも紹介されるほど立派な駅舎。やはり、それ相応の理由と事情と想いがあったのです。(2010年3月訪問、2010年4月掲載) |  |

| 駅の所在地:岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前一丁目 | 駅周辺の基本情報(見える範囲で) | |||

|

大きな地図で見る |

||||

| デパート | スーパー | |||

| コンビニ | 郵便局 | |||

| バスターミナル | 待機タクシー | |||

| 食堂・レストラン | ファストフード | |||

| その他主な施設 | 紫あ波せ本舗(産直施設) | |||

|

・注釈 町役場なども近くにある紫波町の中心地なのですが、駅設置から10年ちょいしか経っていないため、乗降客は多いものの駅周辺には何もありません。ただ、今後の開発でおそらく一変するのでしょうね…。 ・おことわり 当該データはいそべさとしがふらっと駅前を歩いて、感覚で調べたものであり、正確さには大いに欠けます。ご了承ください。 |

||||

・中央駅を探訪:住民との共働でつくる、まちづくり型中央駅 紫波中央駅は平成10年にできた、東北本線では最も新しい駅です。首都圏でもないのに新しい駅ができるというのはかなり異例のこと。というのも、この場所は、町役場からも近く、本来駅があってもおかしくない場所であるにもかかわらず、日詰と古舘という2つの駅間に挟まれて長く駅がなかったのです。鉄道忌避(街の中心部に駅や鉄道が引かれると火事が起こる・洗濯物が汚れるなどと言った明治時代の俗信)とも関係していると言われているようですが、正直なところは良く分からないようです。いずれにせよ、本来あるべき場所に駅が無く、周囲の人々は大変苦労していたそうです。 紫波中央駅は平成10年にできた、東北本線では最も新しい駅です。首都圏でもないのに新しい駅ができるというのはかなり異例のこと。というのも、この場所は、町役場からも近く、本来駅があってもおかしくない場所であるにもかかわらず、日詰と古舘という2つの駅間に挟まれて長く駅がなかったのです。鉄道忌避(街の中心部に駅や鉄道が引かれると火事が起こる・洗濯物が汚れるなどと言った明治時代の俗信)とも関係していると言われているようですが、正直なところは良く分からないようです。いずれにせよ、本来あるべき場所に駅が無く、周囲の人々は大変苦労していたそうです。100年以上、駅設置の請願をしていたものの、なかなか取り上げてもらえず。そんな中、昭和63年、地元の人々の間で新駅を作ろうという運動が再燃します。JR東日本の条件は新駅設置費用の全額地元負担。ところが、町が直接JRにお金を出すことは「財政再建法」という国の法律があって固く禁じられています…ということで、地域住民がお金を出し合って、新駅設置費用約2億円を集めるのです。この住民の動きに合わせて、駅の待合施設という名目で、町も建物を建設。それが町産材をふんだんに使ってできた今の駅舎となっています。駅の成り立ち自体が、住民の発案によるものでした。そして、駅の管理運営もNPO法人「紫波みらい研究所」に任されています。まさに住民の住民による住民のための駅、それがこの紫波中央駅なのです。  紫波の住民参加・住民主体の考え方は、さらに進んでいます。駅前の広大な敷地に戸建住宅、役場庁舎、岩手県フットボールセンター、図書館、民間施設などを複合した総合開発「オガールプロジェクト」が始まっているのですが、その計画は市民とのワークショップなどを通じて検討を進めているのです。駅舎内にも、町の「いいとこ探し」をしたワークショップの成果や総合計画策定への参画を求めるポスターなどが数多くみられました。言い訳の住民参加ではなく、本当の住民参画・公民共働が実践されているようです。 紫波の住民参加・住民主体の考え方は、さらに進んでいます。駅前の広大な敷地に戸建住宅、役場庁舎、岩手県フットボールセンター、図書館、民間施設などを複合した総合開発「オガールプロジェクト」が始まっているのですが、その計画は市民とのワークショップなどを通じて検討を進めているのです。駅舎内にも、町の「いいとこ探し」をしたワークショップの成果や総合計画策定への参画を求めるポスターなどが数多くみられました。言い訳の住民参加ではなく、本当の住民参画・公民共働が実践されているようです。今後の課題は、発展しつつあるのは駅西側のみであり、駅改札の裏側となってしまう東側との「格差」が生じかねないこと。東北本線・東北新幹線で完全に町が2分されており、駅改札が一方にしかつけられなかったこともあって今でも利便性に差があります。西側の整備にしたがって、さらに大きな格差が生じかねない危うさを若干感じました。町役場が西側に移ってくるということも、地元に微妙な影響を与える可能性があります。とはいえ、様々な問題を市民との共働の中で解決してきた紫波のこと。きっといい道を見出して行ってくれるに違いない。そう信じさせてくれるだけの何かが、この町にはあります。 駅前の「HELIX 9803 永遠と展開」と題した脇田愛二郎氏のモニュメントの横に、開業記念のタイムカプセルが埋まっています。「町民の心が一つとなり、ここに紫波中央駅が誕生した。我々は、この精華を後世に伝えるべくタイムカプセルを設けることとする。本町の発展が限りないことを祈念しながら…・」。タイプカプセルは2057年に開けられます。その時、この街は、紫波町はどうなっているのでしょうか。おそらく自分は見ることはできないだろうけど、何だか今後もとても楽しみな紫波中央駅なのです。 |

|

|

|

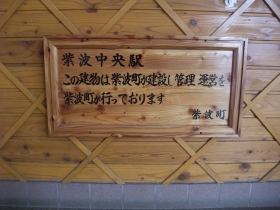

| ホームは最近できた駅らしく、簡素で合理的な作り。列車もステンレスで趣はない。 | 古舘と日詰の間に駅を作るのに100年以上かかった。 | 駅舎は建築家佐川旭氏の作品。床のタイルとビー玉は北上川をイメージ。 |

|

|

|

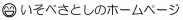

| 八角形の塔は、紫波町がもともと1町8村の合併で出来たことを示している。 | 駅舎(正確には駅待合施設)は紫波町が設置・管理。住民の寄付もあったらしい。 | 待合室の梁も樹齢120年を経た町産材の南部赤松を使用している。 |

|

|

|

| 待合室の向かい側は、管理スペースなどのある多目的室(?)になっている。 | 「地元のいいとこ探し」をしたワークショップの成果を展示。公民共働の実践の場。 | モニュメントは駅の開業した「平成10年」と掛けている?その横にはタイムカプセル。 |

|

|

|

| 駅舎に並んで産直施設の「紫あ波せ本舗」が並んでいる。駅側からも入れる。 | もち米の産地ということでおかきやお煎餅。紫波自醸ワインも名物とのこと。 | オガールとはフランス語の駅(ガール)と成長を意味する方言「おがる」から。 |

|

|

|

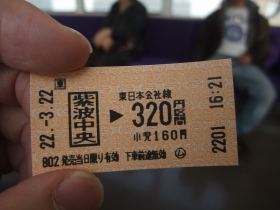

| 駅西側の住宅地は1区画の大きさも広く、三田のワシントン村を彷彿とさせる。 | 駅東側は昭和の香りがする郊外住宅地。東側への通行の確保が今後の課題。 | 県都・盛岡にも、観光都市・花巻にも近い絶妙な立地条件。これは花巻まで。 |

|

・中央駅で食べる:ラ・フランス温泉館の紫波もちもち牛サーロインステーキ膳 紫波町は全国一のもち米の産地。ということで、このもち米を食べさせて育てた牛が「紫波もちもち牛」。と書くといかにも受け狙いのご当地特産品のように見えるのですが、実はこの「紫波もちもち牛」、そんな単純なものではないのです。 広々とした土地と豊かな水に恵まれた紫波町は、昔から農業の先進地域。戦後すぐに、畜産と稲作の複合経営を始め大成功を収めました。隣接する前沢と並び、紫波も高品質の牛肉産地として高い評価を受けていたそうです。ところが、ブランド化の流れにうまく乗れず、いつしか「紫波牛」は消えつつありました。(とはいうものの、知る人ぞ知る高品質の牛肉を生産し続けていたそうで、東京には紫波牛を売りしたしゃぶしゃぶ屋さんもあるようです。)そこで、この状況を打破しようと若い畜産農家たちが集まり、地元産のもち米と稲わらを一括して発酵・飼料化(ホールクロップサイレージ)して与えることにより、脂肪の入り方が十分で甘味とコクのある上質な銘柄牛「紫波もちもち牛」を作り上げました。 とはいえ、なかなか肥育数が伸びずに、常に品薄状態。紫波町内で食べられるのは、ここラ・フランス温泉館内にあるレストラン「味処あづまね」のみなのです。ということで、1日4本しかないバスを捕まえて行ってみました。 ラ・フランスのボディーソープとシャンプーが特徴的な温泉に入った後、レストランにてサーロインステーキ定食を注文。レストランとはいえ、温泉内なので素足・畳敷き。ステーキなのに焼き加減も聞かれず、「うーん大丈夫なのかな」と多少不安になりました。出てきたステーキも正直、それほど美味しそうに見えませんでした。一口口に入れてみても、びっくりするほどとろけたりはしなかったのです。「やっぱり名前負けかな」との思いが一瞬頭をよぎりました。ところが、食べ進めていくうちに、口の中にほんわかと優しく甘い肉の味が広がってきたのです。決して「おれはおいしいぞ」と自己主張はしないものの、じんわりと包み込むような美味しさ。サーロインステーキにしてソースで食べるのは多少もったいない感じすらしたのです。これは但馬牛系の銘柄牛とは明らかに異質。牛肉が貴重でごちそうだった時の感じがします。昔、おじいちゃん・おばあちゃんに連れられて、ちょっとおめかしして食べたビフテキの味、といった印象だったのです。サーロインステーキ膳2,500円、十分堪能させていただきました。 日本全国、さまざまな食材があり、さまざまな料理があり、そこにはさまざまな人々の歴史と思いが詰まっている。またそれを実感させられた一皿だったのです。 |

|

|

|

| 周囲がラ・フランスの果樹園とのこと。温泉のほか、温泉プールもある。 | 入口はテーブルだが、そちらの方が人気がある感じ。畳敷きでステーキも良い。 | サーロインステーキ膳2,500円が最高価格のよう。他のメニューも結構魅力的。 |

|

|

|

| ステーキソースにしたが塩コショウも選べるらしい。その方が肉質に合うかも。 | ステーキは約200グラムもあるらしいが、独特のおいしさに飽きることなく完食。 | この日は横の建物で素人そば打ち大会が開催されていた。試食はさすがに断念。 |

|

・中央駅の先へ:盛岡市街地再訪 今回、盛岡にはいかないつもりでした。紫波中央駅から盛岡まで20分あまりということは知っていたのですが、やはり自分にとって、この街は軽々しく訪れることのできない場所でした。ラ・フランス温泉館からのバスは盛岡駅行きでしたが、途中下車して矢幅駅まで10分程度歩き、花巻方面に引き返す予定だったのです。 ところがこの日は季節外れの雪。それもどんどん積もってきました。多少、雪国生活を経験しているだけに、雪の中知らない場所を歩くことの危険性は良く理解しています。どうしようか…と考えた挙句、「矢幅駅周辺で降りるのではなく盛岡まで行く」ことに決めたのです。私一人を乗せたバスは雪の中、盛岡へ。温泉に入りステーキを食べた後だったのでついうとうととしてしまったのです。目が覚めるとそこはすっかり晴れ渡った盛岡の街。「こんなに近くに来ていながら盛岡に寄らないなんて」と呼ばれてしまったのかもしれません。 10年ぶりの盛岡の街。あんまり変わっていないように感じました。ただ、その中でもいろいろと変化が。岩手銀行中ノ橋支店のはす向かいには立派な観光情報プラザが建っていました。当時は知る人ぞ知る店だった「じゃじゃ麺」の元祖・白龍には行列ができていました。繁華街だった大通りは若干寂れた感じがするものの、入り口にはクロステラスという綺麗なショッピングセンターができていました。この街も少しずつ変わっているようです。 街は変わっていきます。高度成長時代に作られた千里中央駅周辺は、リニューアルの時期を迎えつつあります。高度経済成長を支えた東大阪の高井田中央駅付近には、変わらざるを得ない苦しみがありました。これから成熟期を迎える泉中央駅や、まさに誕生しつつある紫波中央駅周辺の街も、いつかは変わらざるを得ないのでしょう。そして、街が変わるということは、当然ながらそこに住んでいる人々も確実に交代していっているはずなのです。あなたがいないこの盛岡の街も、確実に変わりつつあります。それがさびしいような、だからこそ、そこに住む人々の力を信じることができるような、複雑な気分です。 もちろん、変わらないものも。裁判所前の石割桜。もう咲いているのでしょうか。そして、8月のさんさ踊り。小さいころ参加したことを、嬉しそうに話してくれたことがありましたっけ。 今年はいつまでも寒い日が続きますが、やっと暖かくなってきました。そして、11年目の夏もやってきます。是非いつの日か、この街であなたが大好きだったさんさ踊りを見てみたいなあと思っています。10年前の夏、「もうすぐ、さんさだねえ」という言葉を残して、その数日前に旅立ってしまったあなたのことを思い出しながら。これからも旅は続きます。 |

|

|

|

| 東京駅の設計者である辰野金吾が手掛けた建築物で国重文。今も現役の銀行。 | 「不来方のお城の草に寝ころびて…」という啄木の歌で有名な盛岡城跡。 | 盛岡城跡にある桜山神社のご神体「烏帽子岩」。盛岡は巨岩の出る土地柄? |

|

|

|

| 「伸びゆく岩手県」というようなキャッチフレーズをつけたくなるような写真。 | 岩の間から桜の木が生えている「石割桜」。盆栽のように均整がとれている。 | 盛岡のシンボル・岩手山は見えなかった。もう一度おいで、ということなのかな。 |

|

第2部:全国中央駅はつづく 完

|

リンク

紫波中央駅(By 本宮ステン所)

駅の写真館(By JR東日本)

駅前産直 紫あ波せ本舗(By 紫波フルーツパーク)

ogal-オガール紫波(By オガール紫波株式会社)

ラ・フランス温泉館/ホテル湯楽々(By (株)紫波まちづくり企画)

紫波もちもち牛サーロインステーキ(By 岩手日報)

もち米利用の地域内循環農業により安全・安心の畜産を実現(By 独立行政法人農畜産業振興機構)

もち米にこだわった「もちもち牛」ブランド(By 株式会社クボタ)

石割桜(By 盛岡の観光情報サイト)

北上川と岩手山(By 盛岡商工会議所)

全国中央駅めぐり13「和泉中央駅」へ

全国中央駅めぐりタイトルページへ

いそべさとしのホームページへ